徳中が選ばれる4つの理由

2 救急に強い!

当院では、救急医療の研修に特に力を入れています。入職してすぐ行われる救急研修のファーストステップから、当直中のバックアップ、当直後のフォローまで着実にレベルアップを図ることができる有意義な研修は、入職した研修医から大変大きな評価を受けています。

入職してすぐ、本当に必要な

手技を徹底的に学ぶ!

入職直後の一ヶ月間、当院でまず最初に学ぶのは救急医療研修です。救急医療の講義・実習を合わせて約70コマほどにも及ぶ研修は、現場で率先して業務を励行できるように、各科でプロデュースされた実践的な手技が中心です。受け身的な座学ではなく、現場で本当に必要とされる初期対応の基礎を徹底的に身につけることができるので、まもなく始まる当直や、グループローテートを行う各科で、慌てることなくスムーズに研修することができ、より深く学んで次のステップに進めます。

当直も安心! 充実のバックアップ

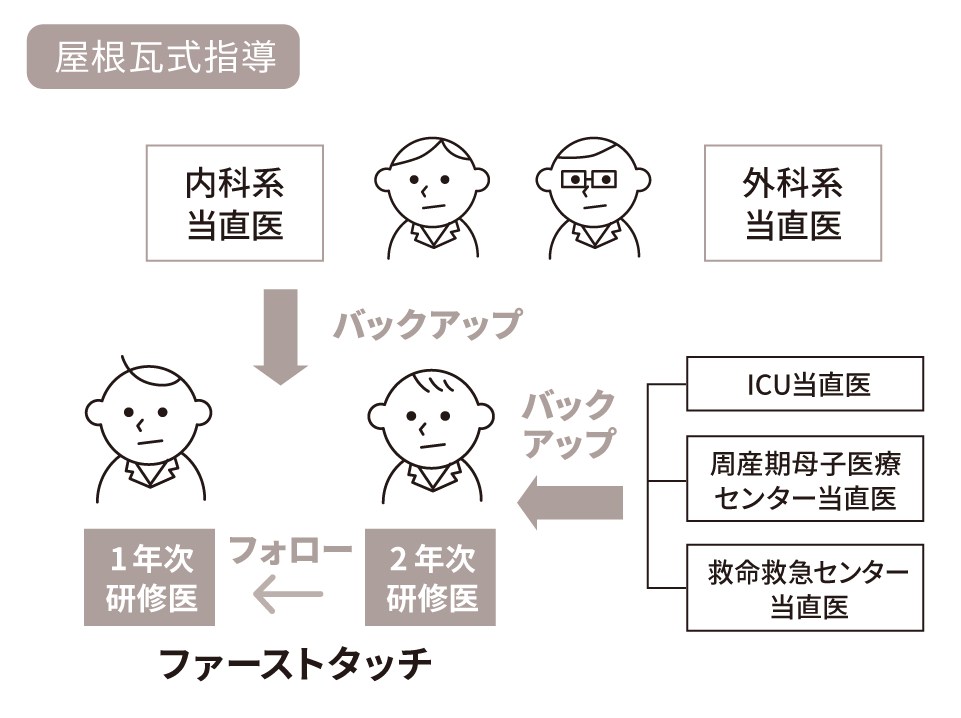

入職直後の救急医療研修が修了すると、見習い当直を数回経験し、まもなく救急外来当直が始まります。救急外来では、1年次、2年次研修医がまずファーストタッチを行い、内科系、外科系当直医が研修医をバックアップしながら共に診療にあたります。さらに、ICU、周産期母子医療センター、救命救急センターの専門医が当直し、また、全診療科の医師が呼出待機しているため、必要時にはすぐに応援を依頼することができます。1年次研修医は2年次研修医に気軽に相談でき、2年次は頼れる先輩として1年次研修医をサポートする、いわゆる屋根瓦式研修のメリットが期待されます。

当直中の改善点は、

徳中名物カンファレンスで解消!

当院では、カンファレンスに特に力をいれています。モーニングカンファレンスでは、当直が明けた朝、毎日行われ、ケースカンファレンスは、毎週水曜日午後6時より行われます。救急医、総合診療内科医を中心に複数の指導医も参加するため、当直中の改善点はここで討論され、自分の当直だけでは経験できない症例も、このカンファレンスを通して共有することができます。また、発表者は自ら学び、教科書や参考文献を準備してわかりやすく伝えることが求められるため、学会や研究会での症例報告の練習にも。 また、修了時には、1年間カンファレンスで発表された症例をすべてまとめた症例集が配布されます。

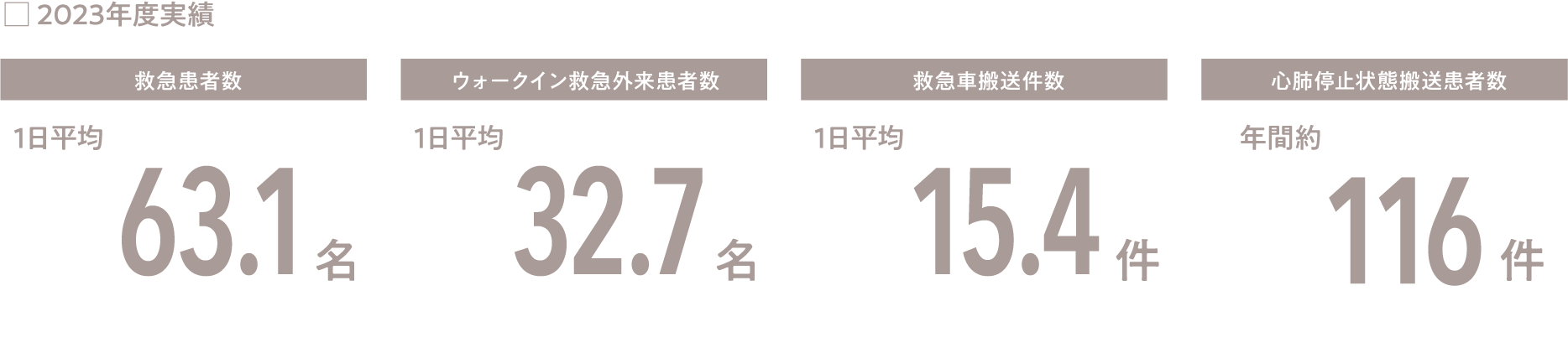

救急患者数、県内トップクラス!

当院の救命救急センターは、24時間稼働するER(救急室)とドクターヘリを活用し、県内トップクラスの救急患者を受け入れています。そのため、来院する救急外来患者の疾患は多種多様。1次から3次救急まで幅広く、医師として貴重な経験が尽きません。

指導医からMessage

救急科 部長

当院の救急患者の受け入れを傷病程度別にみると年間約9割は軽症例です。ドラマや映画で見るような劇的な救命救急もありますが、数は多くありません。一般の方が「診てほしい」と思うのは、夜間の急な腹痛だったり、ちょっとしたけがだったりします。これを「診る」というのが、実は難しいことです。一見軽症に見える患者さんの中に、緊急処置を要する重症例が潜んでいることが珍しくないからです。そうした重症例を見落とさないように、丁寧に患者さんを診ていく技術と心を、初期臨床研修を通じて学んで欲しいと思います。当院にはそれを学べる環境があります。そして、緊急処置が必要な重症例に対して、迅速かつ的確に処置を行える能力を当院の研修で身につけてください。

特集! 現役研修医による座談会

古谷 じゃあ、早速だけど、2人はなんで徳中を研修先に選んだか教えてもらえる?

三浦 僕は大学の先輩に勧められたからです。徳中は当直や日直が多くて、救急外来の経験が3年目以降にも活きるって聞いてたから、忙しい環境でいろんな症例を見ておきたいと思って選びました。

境 私は学生時代に何度か徳中で実習を受けたことがあって、その時に、病棟管理も救急当直も、研修医が主体的にやってる感じを受けました。ここなら実践力がつくなって思ったからです。

古谷 確かに、1年目からいろいろ挑戦させてもらえる環境だよね。入ってすぐ4月にやった1カ月の救急研修(写真1)はどうだった?

三浦 国試が終わってからちょっと時間が空いてたから、忘れてた知識を思い出すいい機会になったと思います。5月からの各科ローテに自信を持って臨めたし、各診療科の先生を知るいい機会にもなりました。

境 緊急な症例やマイナーな疾患への対応とか、輸液ポンプの使い方とか、病棟の基本的なことも教えてもらって、実践的な学びが多かったです。模型を使った挿管やシーネ固定、縫合の練習もできて、すごく有意義でした。

三浦 研修医同士で勉強したり、終わってからご飯食べに行ったりして交流できる期間になったものよかったです。特に僕みたいに県外から来た人間には、みんなと仲良くなれる貴重な時間でしたね。

古谷 見習い当直を経て、いよいよ救急外来当直が始まったと思うけど、最初の当直って覚えてる?

境 右も左もわからない状態で、言われたことをひたすらこなしてた感じ。完全に指示待ちでした!(笑)

古谷 そのときの2年目の研修医って、どんな感じだった?

境 テキパキ初期対応してて、その上で1年目もフォローしてくれて、ホントに尊敬しました!

古谷 うん、その言葉を聞きたかった。その気持ちを忘れないように!(笑) ぶっちゃけ、2年目の先輩たちには相談しやすい?

三浦 優しい先輩が多いから相談しやすいです。

古谷 言わされてる?(笑)

三浦 いえいえ! お世辞抜きで、ホントに相談しやすいです。普段からプライベートでもカラオケやご飯に誘ってくれるから、職場でも話しやすいですね。

古谷 はい、僕は後輩を連れ出すタイプです(笑)。入職から半年経った今はどうかな?

境 例えば、次にどの検査をするかとか、上級医に相談するタイミングが見えてきた感じです。急いで対応しなきゃいけない疾患も、前より見分けられるようになった気がします。

三浦 僕はどちらかというと、このままじゃまずいなという焦りや危機感の方が強いですね。あと数カ月で2年目の先輩たちがいなくなって、後輩が入ってきたとき、果たして自分がリーダーとしてやっていけるのかって。4月のときとは違う怖さがあります。

古谷 なるほど。でもその緊張感も大事だと思うよ。

三浦 徳中の救急当直は、1年目が2年目に相談しながらファーストタッチをして、その後、上級医のバックアップが入ってサポートしてくれる恵まれた環境だと思いますね。ほかの病院だと、研修医1人に上の先生1人。それに比べて徳中は、上級医の上にさらに待機の専門医もいらっしゃいます。1年目から安心してファーストタッチができます。

境 徳中の救急は、一次から三次まで幅広い症例を診られるのがいいですね。重症患者だけじゃなくて、便秘や不眠、腹痛とかの日常的な症状のコモンディジーズも経験できるから、これからの医師人生に役立ちそう。

三浦 そう。意外と軽症の対応が難しい。どうしたらいいか迷うことも多々あります。

古谷 指輪が外れないとか、釣り針が刺さったとか、子どもが鼻にビーズを入れたとか、そういう日常的なちょっとしたトラブルって経験してみないとわからないよね。

三浦 僕は、救急車が同時に3台来たりすると、どうしようって焦ります。でも、そんなときも先輩たちは動じずに丁寧に対応してて、鑑別をあげたり検査を進めたりしているので、見ていてスゴいなって尊敬しています。

境 ホントにそう。2年目の先輩は、救急隊からの連絡を聞いて、ストレッチャーからベッドに移す間に緊急度を判断して、後輩に的確な指示を出されるので、やっぱり違うなって思います。

古谷 1年後、トリアージがしっかりできるようになりたいね。

境 古谷先生自身は1年目を振り返ってどうですか?

古谷 まだ上の先生に相談しつつだけど、1年目に比べて順序立てて診察できるようになったかな。ウォークインも含めて救急外来が立て込んでくると、どんどん後ろが詰まってくるけど、検査を待っている間に次の患者さんを診るとか、1年目に教えながら指示を出すとか、効率よく動けるようになってきたと思う。

三浦 しかも、指示を出して終わりではないですよね。指示を出されたものの、どうしたらいいかわからない後輩からもたもたと相談されることもあったり…。

古谷 最初の頃は1年目に指示を出しても、「できません」って返されることもあったけれど、半年で別人かってぐらい成長したよね。吸収力がハンパない! 安心して指示を出せるようになってきた。

三浦 検査オーダー一つにしても、以前はどんな検査項目を入れたら良いのかわからなかったです。

境 たしかに。「採血しといてね」と指示されても、検査をオーダーしに行くときに「採血、何を入れたら良いですか?」って相談してました…。

三浦 この前、午前中に診た患者さんが午後に同じ症状を訴えて来られたときがあって、その時は焦りました。再度検査してみて怖い疾患が隠れている場合もあるので、問診や身体診察で判断するのは難しいなって感じます。

古谷 時間がかかってわかることもあるから、診察でしっかり説明しておかないとね。おそらくそのときの説明がきちんとできていたから、患者さんがまた来てくれたんじゃないかな。重症化する前に来院してくれて良かったね。

三浦 そういう見方もできるんですね。先生からは患者さんへの対応の仕方を学ぶことも多いです。

古谷 患者さんが困っていることは聞くけれど、言いなりになってすべてを検査するわけにもいかない。できない理由を根拠をもってきちんと説明すれば、大抵の人は納得してくれるからね。

境 その点、古谷先生の説明はすごくわかりやすいです。この前感動したのは触知の仕方。動脈は細いからツメと肉の間のピンポイントで探るとわかりやすいよって。このツメ肉理論を教えてもらってから、Aラインの成功率が格段に上がりました!

古谷 徳中は実践経験が多いから、何回もやっているうちにできるようになるよね。いろんな先生のやり方を見て、自分に合った方法を取り入れていくのが大事。いいとこどりできるのも、徳中の魅力だよね!

三浦 実は、当直表を見て古谷先生と一緒だったらめちゃくちゃ嬉しいです。言語化が上手だし、やさしく教えてくれるし、何より怒ることがない! どんなに忙しくても、1年目ができそうな手技は「やってみる?」って声をかけてくれるから、患者さんだけでなく、同時に自分たちのことも見てくれているんだなって。

古谷 ありがとう! それを聞いて大満足です(笑)。

境 あと、病院全体の雰囲気が良くて、他職種の方々との連携も取りやすいです。わからないことは看護師さんが助けてくださったり、技師さんが画像の読み方を教えてくださったり、ホント心強い。

古谷 確かに、他職種の人もみんな親切だから、伸び伸びと働ける。とはいえ、当直明けはやっぱりしんどいけど、2人はどうやってリフレッシュしてる?

三浦 当直明けのテンションの高い状態のままジムに行って、体を鍛えることでさらに自分を追い込んでいます(笑)。

境 えー、絶対に真似できない! 私は食べて寝る派。飲まず食わずの当直も稀ではないので、当直明けはご褒美として何を食べても良いことにしています(笑)。

古谷 めっちゃ頑張った後の至福の時間だよね。やっぱり自分のケアができていないと、患者さんのケアもできないから常にベストな状態でいられるように、適度にガス抜きしないとね。

三浦 研修医の人数が多いから、当直回数は少なめだけど、徐々に当直回数が増えて現場に慣れていけるのも良いです。

境 最初は月1のペースだから、当直で診た症例を丁寧に振り返って復習できる余裕があるのも良いと思う。

古谷 振り返りといえば、当直明けの朝カンファ(写真2)はどう?

境 朝カンファは徳中の一番の特徴といっても過言ではないですね。県内の他の研修病院も見学したけど、ここまで丁寧に、しかも毎朝症例を振り返るシステムはなかったです。疑問を解決する機会にもなるし、気づきも増えるし、プレゼンの練習にもなります。いいことだらけです!

古谷 朝カンファで上級医の先生からよく言われるのは、病気を治すだけじゃなくて、患者さんの背景を考えることの大切さ。一人暮らしの患者さんだったら、今晩家で体調が悪化したらどうするかとか、これからどこのかかりつけ医にかかれば良いのかとか。それって実際に働いて実感しないとわからないことだよね。

三浦 朝カンファがあるから、自分で筋道を立てて考え、鑑別を挙げて、終わった後に復習もできる。好循環でしかない。

古谷 救急科と総合診療の先生が毎朝貴重な時間を割いてくださるのって、考えたらスゴいことだよね。いろんな先生の考え方を吸収できるのも朝カンファの良さだと思います。

境 毎週水曜日にあるケースカンファもありがたいです。印象に残った症例を掘り下げて共有できる貴重な時間です。

三浦 誰しもが対応に悩むような症例や疑問に思ったことが取り上げられるから、めっちゃ勉強になります!

古谷 ディスカッションしながら追体験することで、同じミスををしないようにできる。すごく効率の良い勉強方法だと思う。一年分の症例をまとめた冊子は、研修医にとってバイブルだよね(写真3)。じゃあ最後に後輩へのメッセージで締めくくろう!

三浦 勉強ももちろん大事だけど、働くには体力もコミュニケーション能力も必要だから、学生時代にいろいろな経験をして、悔いのないように楽しく過ごしてください!

境 将来、自分が病院の一員として働くイメージをしながら実習をすると、今どういうことを学んでおけば良いのか自然とわかるようになると思います。私が勉強でくじけそうになったときによくやっていたのは、医療系のドラマを観ること。自分を奮い立たせることでモチベーションを保つようにしていました。おすすめです!

古谷 めっちゃ頑張って、めっちゃお給料をもらう。研修医として最初の2年間を頑張りたい人にとって、完璧すぎる病院だと思います。ぜひ一度見学に来て、その目で確かめてほしいですね!

全員 見学、待ってまーす!!